Ein Peripherieartikel über sympathisch-unsympathische Protagonisten.

Ob Helden oder Antihelden. Die wenigsten Roman-Protagonisten sind perfekt. Ein perfekter Mensch – den es ja auch im echten Leben nicht gibt – würde schließlich wenig Stoff liefern für eine spannende Geschichte. Interessante literarische Figuren haben Schwächen, Macken, Marotten und Laster, weil auch wir Schwächen, Macken, Marotten und Laster haben. So können wir mit ihnen mitfühlen und uns mit ihnen identifizieren.

In der kulturwissenschaftlichen Rezeptionstheorie gehen manche Wissenschaftler sogar davon aus, dass ein Werk nur dann spannend sein könne, wenn der Rezipient sich mit einer Figur identifizieren kann. Ein Held wird also durch uns und unsere Sympathie erschaffen – und ist somit doch tatsächlich Ansichtssache.

In der Geschichte der großen Literatur gab es aber immer wieder Protagonisten, die am gesellschaftlichen Rand leben und mit denen der normale Mensch normalerweise wenig gemein hat. Schon im 17. Jahrhundert findet man in Molières „Menschenfeind“ einen Charakter, der ohne Rücksicht auf Verluste – sei es nun die eigenen oder die der anderen – gegen die gesellschaftlichen Konventionen kämpft.

Beim zeitgenössischen französischen Publikum, das vor allem nach dem Credo des „bon gout“ lebte, stieß der „Menschenfeind“ größtenteils auf Ablehnung. Heute bewertet man das Werk ganz anders.

Ein weiteres Extrem erschien etwas später. Iwan Gontscharows titelgebender Held Oblomow, ein russischer Adeliger des 19. Jahrhunderts, fristet ein apathisches Leben ohne Sinn und Ziel, dessen Höhepunkt der tägliche Mittagsschlaf ist. Auch hier ist fraglich, ob man sich als Leser mit dem Protagonisten identifizieren kann – denn auch, wenn ein Tag im Bett ab und an verlockend erscheinen mag, sein ganzes Leben möchte man wohl kaum so verbringen.

Im 20. Jahrhundert treten dann mit dem Aufkommen von alternativen Lebensmodellen immer mehr Antihelden auf, die am gesellschaftlichen Rand zu verorten sind. Die Autoren der Beat-Generation der 1950er Jahre – allen voran Jack Kerouac oder Allen Ginsberg – ließen ihre Protagonisten mit Drogen und ihrer Sexualität experimentieren, oder ein Leben auf der Straße führen. Oder da ist das literarische Alter Ego Charles Bukowskis, Henri Chinaski, der ein frauenverachtender Alkoholiker ist und für den man als Leser häufig wenig Empathie empfindet.

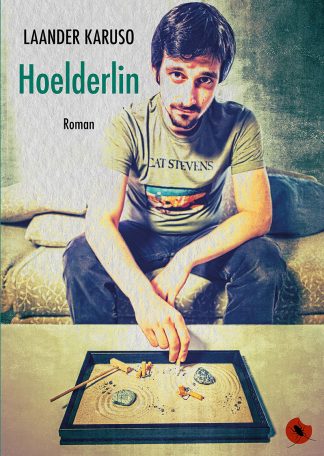

Einen besonderen Antihelden stellt auch der Protagonist des Romans von Laander Karuso, Alexander Hoelderlin, dar. Dieser hat sich aus dem gesellschaftlichen Leben völlig ausgeklinkt, sagt Dinge, die einem normalen Menschen nie über die Lippen kämen, und überschreitet mit seinem Verhalten nicht nur eine Grenze. Trotzdem kann man sich als Leser bisweilen mit ihm identifizieren – zumindest ich konnte es. Denn Hoelderlin wettert gegen eine Gesellschaft, in der vieles falsch läuft und zu der auch ich mich oft nicht zugehörig fühle. Natürlich würde ich mich nie so extrem verhalten wie Hoelderlin, aber er kann stellvertretend für den Leser Dinge ausleben, die man sich als normaler Mensch in seinem geregelten Alltag nie trauen würde.

Ob es nun das Böse ist, das in jedem Menschen steckt und weshalb man sich vielleicht dennoch ein bisschen mit den Figuren identifizieren kann, ob es der Wunsch des Lesers ist, aus dem gesellschaftlichen Konsens auszubrechen, was die literarische Figur dann stellvertretend für einen erlebt, oder ob es schlichte Sensationslust nach Dingen ist, die nicht Teil eines normalen Lebens sind – auch Antihelden haben in der Literatur eine Daseinsberechtigung.

Ich habe jedenfalls keine Lust auf die glattpolierten Helden aus Hollywood mit ihren nichtigen Fehlerchen, die mich langweilen. Ein Hoch auf all die Arschlöcher und Apathen, ein Hoch auf all die Antihelden der Literaturgeschichte!

Ein Peripherieartikel von Hilke Grabenkamp

-

Ekel & Eklektik14,00 €

Ekel & Eklektik14,00 € -

Der Weg zu meinem verfickten Seelenfrieden (2023)9,99 € – 14,90 €

Der Weg zu meinem verfickten Seelenfrieden (2023)9,99 € – 14,90 € -

Hoelderlin7,99 € – 13,00 €

Hoelderlin7,99 € – 13,00 € -

Come On Koschka! (CD)9,99 €

Come On Koschka! (CD)9,99 €